※このブログはアフィリエイト広告を利用しています

こんにちは!キャメルコードブログ運営者のしゅんです!

今回は検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)、いわゆるSEOについて解説をしていきます。

SEOはとても奥が深く多くの知識や経験が必要にはなりますが、Web制作をする上で最低限の基本を知っておく必要はあるのでまずは基礎知識を押さえておきましょう^^

- SEOの基礎知識について理解する

- SEOの具体的な対策方法を知る

SEOとは?

SEOはSearch Engine Optimizationの略で、日本語では検索エンジン最適化といいます。

簡単に言うと、検索エンジンからの評価を上げて、検索結果の上位に表示させるための対策のことをいいます。

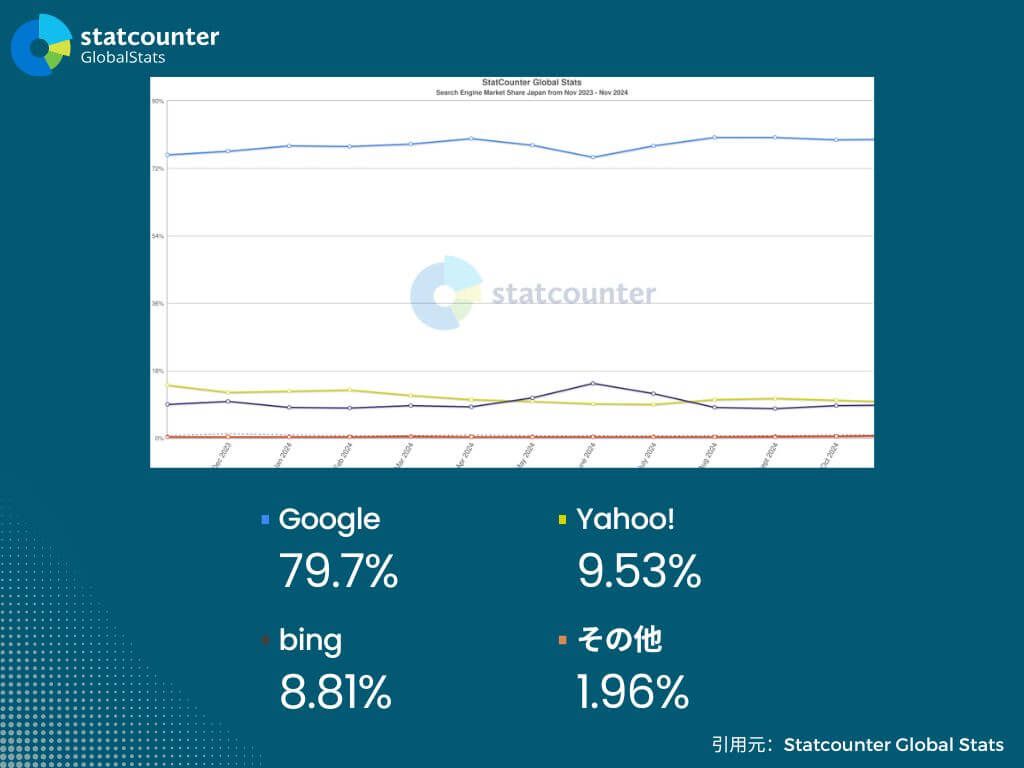

そしてこの検索エンジンの国内シェアの大部分をGoogleが占めています。

日本国内における検索エンジンのシェアを示します。

Yahoo!はGoogleの検索エンジンを使っているので、およそ90%がGoogleの検索エンジンということになります。

つまり、国内におけるSEO対策は、Google検索エンジン対策とも言い換えることができますね。

Googleの理念からSEOの本質を理解する

先述したように国内の検索エンジンの大部分をGoogleが占めているため、SEO対策を行っていく上でGoogleの視点で考えることが極めて重要になります。

Googleが大切にしていることはGoogleが掲げる10の事実を参考にすると見えてきます。

このGoogleが掲げる10の事実の一番最初に記載されているように、Googleはユーザーの利便性を第一に考えてきました。

ユーザーの役に立つことを第一に考えるユーザーファーストの姿勢こそがSEOの根幹と言えます。

それに沿った施策をおこなっていくことがSEO対策の本質です。

SEOの目的

最近はSNS経由でWebサイトを訪問するユーザーも増えてますが、それでも80〜90%は検索エンジン経由と言われています。いくらいいサービスや物を作ったとしても誰にも知られなければ意味がありません。

検索順位で上位に表示させることができれば、多くの人に読まれ、アクセスや収益につながる可能性があるため、SEO対策をすることはとても重要になります。

SEO対策をおこなうメリットとデメリット

次に、SEO対策をおこなうメリットとデメリットについて解説をしていきたいと思います。

SEO対策をおこなうメリット

SEO対策を行うことにはいくつかの大きなメリットがあります。

- コストを抑制できる

- 大量のアクセスを安定的・継続的に集めることができる

- 購入・成約率を上げることができる

- 認知度を高めることができる

- 潜在顧客へもアプローチすることができる

コストを抑制できる

SEOで集客をすることができれば、広告費にお金をかける必要がなくなるためコスト削減につながります。

大量のアクセスを安定的・継続的に集めることができる

先述したように、検索エンジン経由でのアクセスは全体の80〜90%を占めます。そのため、検索結果の上位に表示することができれば大量に、かつ自動的にアクセスを集めることが可能です。

成約率を上げることができる

検索はユーザーの能動的な行動であるため、広告などによって受動的に訪れるユーザーと比較して、ニーズを持った意欲の高いユーザーが多いと考えられます。そのため、SEO対策によって質の高いユーザーを集めることができれば収益の増加を見込めます。

認知度を高めることができる

上位表示されることにより、ユーザーの目に付く回数が増えるため認知度を高めることができます。認知度を高めることができれば、例え上位表示されなくなったとしてもユーザーが自ら検索をしてサイトを訪れてくれるようになります。

潜在顧客へもアプローチすることができる

潜在顧客とは、その段階ではまだサービスや商品の必要性に気づいておらず購入意欲が高まっていない顧客のことを指します。SEO対策をすることで、潜在層にもアプローチすることができ、商品やサービスを認知してもらうことにより将来的な購入につながる可能性があります。

SEO対策をおこなうデメリット

SEO対策を行う上での主なデメリットを以下に示します。

- 効果が出るまでに時間がかかる

- 常に最新情報を収集する必要がある

- コンテンツ制作・メンテナンスにコストがかかる

- 誤ったSEO対策は逆効果になる

効果が出るまでに時間がかかる

SEO対策は「やったからすぐに結果が出る」というものではありません。成果が出るまでに数ヶ月から数年単位の時間がかかることもあります。

改善と分析を繰り返しながら、検索エンジンに評価されるのを待つ必要があります。

常に最新情報を収集する必要がある

Googleの検索アルゴリズムのアップデートは定期的に行われるため、常に最新情報をチェックしておく必要があります。

コンテンツ制作・メンテナンスにコストがかかる

コンテンツの制作とメンテナンスにも人的・時間的なコストがかかります。

SEO対策をおこなうとなれば、効果が出るようなコンテンツの制作や更新、メンテナンスが必要となり、そこには大きな労力や時間が必要になります。

誤ったSEO対策は逆効果になる

誤ったSEO対策をしてしまうと逆にGoogleからの評価が下がってしまう可能性もあるため、しっかりと正しい知識をつけて対策をしていく必要があります。

検索順位を決める仕組みとは?

検索順位を決める仕組みについて理解していきましょう!

検索順位の決定はこのような流れで行われます。

Web上をクローラーが巡回してWebサイトの情報を収集する

収集した情報を検索エンジンのデータベースに登録する

順位を決定して検索結果に表示する

Googleの検索アルゴリズムについて

検索アルゴリズムとは、検索順位を算定するためのプログラムのことで、200以上の要素をもとに評価されているとされています。検索アルゴリズムは極秘事項であり、具体的な内容は明かされていません。

ただ、概要が書かれた検索品質評価ガイドラインをGoogleが公開しています。

ガイドラインから重要なポイントをまとめると以下のものが挙げられます。

- 検索意図は満たされているか

- 品質の高いページか

- ユーザビリティに優れているか

- コンテンツの独自性はあるか

検索アルゴリズムのアップデートは年に数千回行われています。

その中でも特に大きなアップデートをコア・アルゴリズム・アップデートといい、年に3〜4回行われています。

アルゴリズムはユーザーにとって必要なものを取り入れて日々変化します。

目先のことにとらわれず、常にユーザー目線を持って考えることが大切になります。

E-E-A-Tとは?

検索品質評価ガイドラインでも定められており、特にページ品質を評価する際の重要な評価基準で4つの要素から構成されます。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

これらの頭文字をとってE-E-A-Tと呼ばれています。この中で特に重要視されているのがTrustworthiness(信頼性)です。

YMYLとは?

E-E-A-Tと関連するものとして、YMYLというものがあります。これはYour Money or Your Lifeの略で、人々の生活やお金に関わるジャンルのことを指します。

YMYL系ジャンルには以下のものが挙げられます。

- ニュースや時事問題

- 政府・法律や社会サービス

- 健康や安全

- 税金・投資・保険などの金融

- 国籍や宗教などの団体・グループに関わること

- 住宅・転職・結婚などの人生における重要な選択に関わること

このように、情報の正確性が求められる分野はYMYLに該当する可能性があるので注意が必要となります。

YMYL系ジャンルではE-E-A-Tがより重要視されるため、YMYLに関係する記事で上位表示されるのは信頼性の高い記事に限られます。YMYLは人々の生活やお金に関わるジャンルなわけですから、Googleが信頼性の高いサイトかどうかをより厳しく評価するのは当然のことだと言えますね^^

信頼性が高い記事というのは具体的には、公的機関、クリニック、銀行などのサイトです。

またYMYL系のアップデートは頻繁に行われるため、Googleのアルゴリズムアップデートの影響を受けやすいということも覚えておきましょう!

SEO対策の種類

SEO対策は大きく分けて2種類あります。

- 内部SEO対策

- 外部SEO対策

内部SEO対策

内部SEO対策とはサイト内部で行うSEOのことです。具体的に見ていきましょう。

内部SEO対策の目的

- クローラビリティを高める

- クローラーに正しく情報を伝える

- ユーザビリティを高める

クローラビリティを高めるための方法

・正しくHTMLタグを使う

以下のNG例を見てみます。

-- html --

<h1>タイトル</h1>

<h3>サブタイトル</h3>

<p>こんにちは。</p><h1>タグの次に<h3>タグが来てますが、<h1>タグの次に見出しを使うとするなら<h2>タグです。

正しくはこちらのコード。

-- html --

<h1>タイトル</h1>

<h2>サブタイトル</h2>

<p>こんにちは。</p>このように見出しの順番を守ったり、正しくHTMLタグを使うようにしましょう!

Chromeの拡張機能にあるソースコードエラーチェックツールも役に立つのでぜひ導入してみてください。

HTMLにエラーがないかチェックしてくれるHTMLエラーチェッカーや見出し構造に間違いがないか確認してくれるHeadingsMapがおすすめです^^

・適切なカテゴリー分け

適切にカテゴリー分けをすることで、ユーザーの回遊率が向上したり、インデックスの促進につながります。

ただし、多くても5個程度であまり階層を深くしすぎないように注意をしましょう。

・内部リンクの設置

- 関連性の高いページ同士をリンクで繋ぐ

- アンカーテキストを設置

過剰にキーワードを詰め込まず、あくまで自然な形でテキストを書く。

Googleはページの関連性を判断するのにアンカーテキストの情報を利用しています。

リンクの設置場所も重要で、関連性の高い場所に設置するようにしましょう!

これらを適切に実施することで、ユーザーの回遊率向上とクローラーの巡回の促進につながります。

・XMLサイトマップの送信

サイトマップというのは、そのサイトの全てのページ一覧のことです。

XMLサイトマップは検索エンジンに向けたサイトマップのことで、クロールとインデックスを促進します。

WordPressを使用している場合には、プラグインを使用することで簡単にXMLサイトマップを送信することができます。

・パンくずリストの設置

クローラーの巡回が促されるだけでなく、ユーザーの利便性と回遊率の向上も見込めます。

・URLの正規化

重複コンテンツを避けるためにURLの正規化を行いましょう。

- 異なるURLで同じページが表示される

- 異なるページで内容が似ている

重複コンテンツがあると、Googleからの評価が分散される、インデックスから削除される、被リンクが分散される、クローラビリティが低下するなどの影響があり、SEO的にマイナスとなります。

【URLを正規化する方法】

- canonicalタグを使う

記述方法は以下になります。

-- html --

<head>

<link rel="canonical" href="正規化するURL">

</head>

2. 301リダイレクトを使う

直接.htaccessファイルを直接編集 or WordPressのプラグインを使って編集を行います。

クローラーに正しく情報を伝える

・適切なタイトル名をつける

- 簡潔でわかりやすいものにする

- キーワードはなるべく冒頭へ入れる

- オリジナルなタイトル名にする

- 30文字程度にまとめる

・適切なメタディスクリプションの設定

直接的なSEO効果はありませんが、適切なメタディスクリプションを設定することによって、クリック率が高まったり、ニーズを持っているユーザーが集まるため、回遊率や滞在時間の延長、満足度の向上につながります。

・適切な見出しタグの設定

そもそもクローラーはすべての情報を収集しているわけではなく、主にタイトル、冒頭文、見出し、見出し直後のリード文から情報を収集しています。

・Alt属性の設定

クローラーは画像の内容を理解することができないため、Alt属性のテキスト情報を通してその画像の内容を認識します。

スクリーンリーダーを使用する際のテキスト情報としても使用されるため、ユーザーの利便性が向上したり、画像検索にキーワードがヒットして検索流入が増える効果も見込めます。

ユーザビリティを高める

・表示速度の高速化

- 画像の圧縮

- 不要なプラグインの削除

- HTML/CSS/JavaScriptの圧縮

- 画像の遅延読み込み

- 高速のサーバーを選ぶ

2018年7月から読み込み速度をモバイル検索でのランキング要素として使用することになりました。このことからもGoogleが読み込み速度を重視していることがわかります。

サーバー選定は高性能で安定性があり、ユーザーが多いサーバーを選びましょう。XserverかConoHaWINGがおすすめです!

・スマホ最適化

最近ではスマホでWebサイトを閲覧するユーザーが増え、GoogleもPCよりもスマホを重要視するようになりました。

それに伴い、以下のアップデートが行われています。

- 2015年4月 モバイルフレンドリーアップデート

スマホに対応していないWebサイトの検索順位が下落。 - 2018年3月 モバイルファーストインデックス(MFI)導入

ランキング評価にモバイルのページが優先的に利用される。

コンテンツSEO対策

コンテンツSEO対策は質の高いコンテンツ(ユーザーのニーズを満たすコンテンツ)を作るための施策で、Googleが近年非常に重要視しているものになります。

・キーワード選定

どのキーワードを狙うかしっかり戦略を立てて選びましょう。

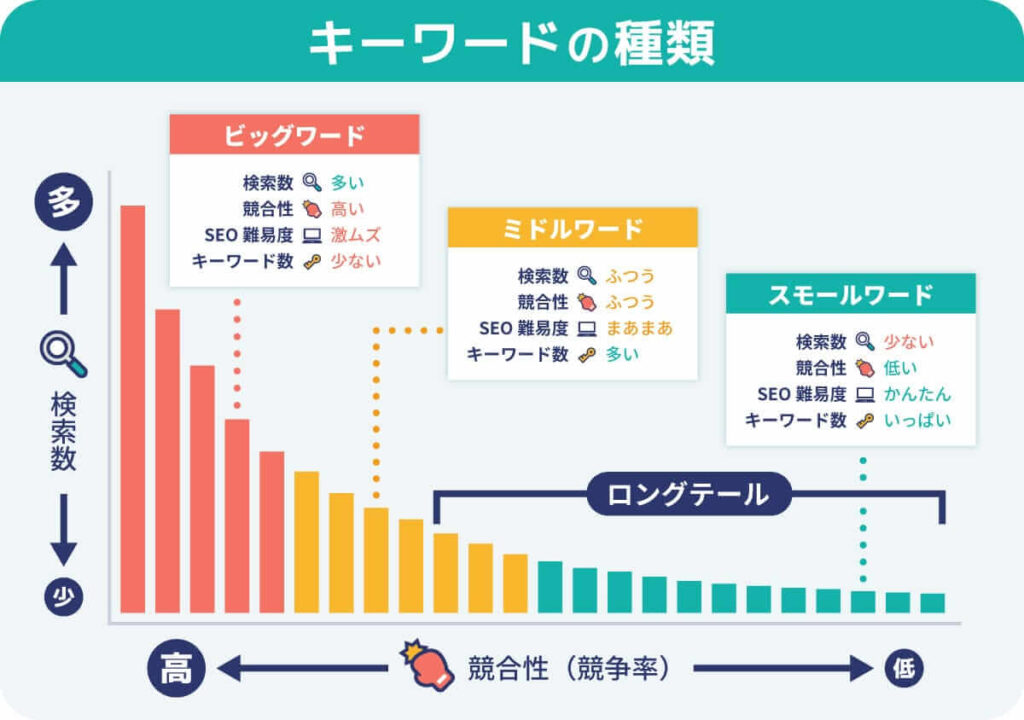

キーワードの種類

引用:ConoHa

また、クローラーが情報取集する主な箇所は、タイトル、冒頭文、見出し、見出し直後のリード文だということも頭に入れおき、この4箇所にはキーワードをしっかり盛り込むようにしましょう。

- コンテンツ内容はキーワードと関連した内容を書く

- 自然な形でキーワードを入れる

- タイトルのキーワードはなるべく冒頭に入れる

・検索意図を満たす内容にする

潜在的なニーズも含めた検索意図を満たすようなコンテンツを作ることを心がけましょう。

検索エンジンはユーザーの悩みを解決できるコンテンツを高く評価します。ユーザーの意図を把握してニーズを満たすようなコンテンツを作りましょう!

- Knowクエリ(知りたい)

- Goクエリ(行きたい)

- Doクエリ(したい)

- Buyクエリ(買いたい)

検索意図を把握する方法

- キーワード分析

サジェストキーワード、関連キーワードをラッコキーワードなどのツールを使って調べる - 競合ページのタイトル・見出しを確認する etc…

・独自性・網羅性のあるコンテンツにする

Googleは独自性のあるコンテンツを推奨しています。

オリジナルの画像や図解、グラフなどを使用することでユーザーの滞在時間の延長につながり、Googleからの評価も上がります。

また、このような視覚的な一次情報はユーザーの印象に残り被リンクも獲得しやすくなります。

コピーコンテンツはSEO的にマイナス評価を受けます。

ユーザーの潜在ニーズも含め、どれだけユーザーの検索意図に対して網羅性の高いコンテンツになっているかも重要です。記事の文字数は直接順位に影響はしませんが、網羅性の高いコンテンツを書くと必然的に文字数は多くなるため、間接的な影響はあると言えますね。

・E-E-A-Tを高めていく

外部SEO対策

外部SEO対策とは、サイト外の要因を改善して検索エンジンに評価してもらう(良質な被リンクを獲得する)ための施策のことです。

被リンク獲得は非常に重要で、多くのサイトからリンクを貼ってもらうことで信頼性があり評価の高いサイトであるとGoogleが判断します。

ここで大事なことは良質なリンク元からリンクを貼ってもらうことです。具体的には

- PageRankの高いサイトであること

- 関連性の高いサイトであること

PageRankの確認にはahrefsやSEMRUSHなどの有料サービスで調べることができます。

そもそも被リンクの獲得は、他人の行動に依存するため難しく時間もかかります。

独自の一次情報を盛り込む、掲載依頼をするなどの方法はありますが、良質なコンテンツを作りながら、どうしたら被リンクを獲得できるのかを考えて工夫していくことが重要です。

まとめ:基礎知識を抑えてアウトプットしてみよう

さて、いかがでしたか?

今回はSEOの基本について解説をしてきました。

コーディングの学習中はなかなかSEOについて学ぶタイミングがないかもしれませんが、実務を行うとなったときに少なからずSEOの知識は必要になってきます。

SEOは奥も深く一朝一夕でできるようになることではありませんが、基礎を知っておくだけでも後々SEOの学習をしていくときに役立つはずなので、まずは今日の記事で書いたことをなんとなくでもいいので覚えておきましょう!

そしてできればできる範囲からアウトプットしていってください。コーディングの学習中でも、タイトルタグを意識する、スマホファーストでコーディングしてみる、Alt属性をちゃんと入れるようにするなど、できることはあるはずです^^

少しずつ身につけていきましょう。

以下のサイトや教材は今回記事を書く上で参考にさせていただきました^^

とてもわかりやすいのでSEOの勉強をする際にはぜひ参考にしてみてくださいね!

【おすすめ書籍】

こちらの書籍はWordPressに特化したSEO対策になりますが、わかりやすく書かれていました^^

【Udemy動画】

Udemyはこちら- 【ブログのSEO対策】完全マスター講座2024年最新版!元マイクロソフト幹部が教える「検索上位を取るSEOテクニック」!

Udemyはオンライン学習プラットフォームで多くの方が利用しています。

セールの時に購入すると1000円台から購入することができコスパは最高です^^

【Webサイト】

- 株式会社PLAN-Bさん

- ConoHaWING:ワプ活さん

- Xserver:初心者のためのブログ始め方講座さん